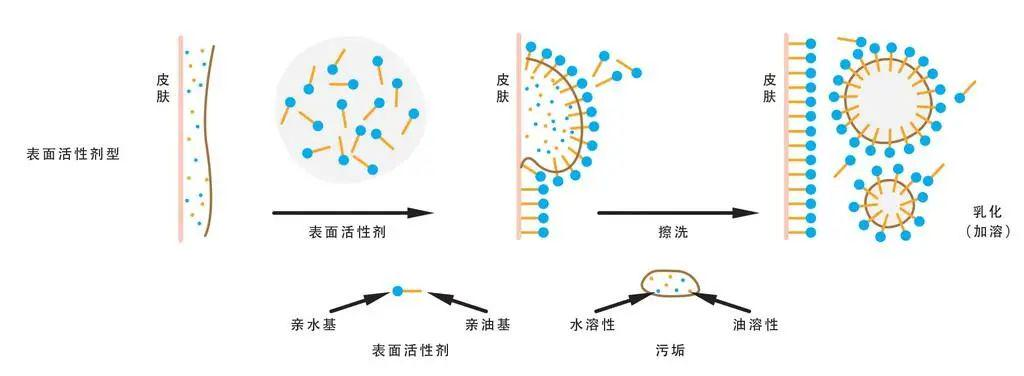

2024年表面活性剂TOP应用榜单

2024年表面活性剂应用榜单依据产品添加和备案数量进行统计,榜单涵盖多种常见表面活性剂,各有特性与应用。 NO.1 椰油酰胺丙基甜菜碱 以低成本的椰子油为原料制备的温和、高效的多功能表面活性剂,常用于发品中,效果理想。该两性表面活性剂以其独特的多功能著称,除具有良好的去污、乳化、分散、润湿等作用外,同时还具备阳离子表面活性剂的杀菌、抗静电、柔软等作用。最高历史使用量:淋洗类(30%),驻留类(2.96%)。 历史合计使用该成分产品数量达323000+;当前成分有效备案数接近153800+个,近1年环比新增6.01%。 NO.2 月桂醇聚醚硫酸酯钠 简称SLES,又称十二醇聚醚硫酸酯钠,是一种强效的清洁剂、起泡剂,其合成的过程中可能产生致癌物质二恶烷,要选择严格监控的原料,一般会同其他表活复配来降低刺激性。有造成肌肤和眼周粘膜刺激性,但其刺激性小于其同类的SLS(月桂醇硫酸酯钠),敏感肌肤不宜长期使用。最高历史使用量:淋洗类(50%),驻留类(14%)。 历史合计使用该成分产品数量达275800+;当前成分有效备案数接近142300+个,近1年环比新增6.5%。 NO.3 硬脂酸 也叫C18酸;,十八碳烷酸, 十八酸。比较少单独作为表活,用于化妆品中,常作为乳化剂、遮光剂、稳定剂、粘度调节剂等使用。雅诗兰黛红石榴版鲜活亮采二合一洁面就用了这个。最高历史使用量:淋洗类(68.3%),驻留类(27.304%)。 历史合计使用该成分产品数量达277000+;当前成分有效备案数接近92000+个,近1年环比新增3.8%。 NO.4 椰油酰胺DEA 是一种非离子表面活性剂,无浊点,具有易溶于水,刺激性小、易生物降解等优点。良好的发泡、稳泡、渗透去污、抗硬水,良好的增稠, 能与多种表面活性剂配伍,提升清洁效果。 不能用于任何含有亚硝化剂的产品中,不然会形成致癌的亚硝胺。CIR认为它用于冲洗产品中是安全的,在浓度不超过10%的驻留型产品中是安全的。 历史合计使用该成分产品数量达120000+;当前成分有效备案数接近52000+个,近1年环比下降9.39%。 NO.5 椰油酰胺MEA 化学名称为椰油酰单乙醇胺,是一种广泛用于洁面和沐浴产品的温和泡沫剂,具有优异的发泡性、乳化性和稳定性,能够产生丰富泡沫,提供清洁效果的同时,还具有良好的保湿和调理能力,且对皮肤和眼睛低刺激性,适合各种肤质使用。最高历史使用量:淋洗类(16%),驻留类(0.01%)。 历史合计使用该成分产品数量达110000+;当前成分有效备案数接近53000+个,近1年环比上涨6.8%。 NO.6 月桂酰肌氨酸钠 为阴离子型氨基酸表面活性剂,具有低毒性、低刺激性、卓越的生物可降解性、优良的配伍兼容性以及抗菌与抗腐蚀性能。这个表活融合了脂肪酸皂与烷基磺酸盐的优势,不仅泡沫丰富,而且与皮肤和头发均展现出良好的相容性。其酰胺基团形成的独特结构,赋予了它螯合与抗氧化能力,确保了良好的皮肤渗透性,并能有效阻挡刺激性物质(例如钠离子)透过皮肤,使用后不会导致皮肤粗糙。此外,它还能有效附着于发丝,使头发变得柔软顺滑,易于打理。月桂酰肌氨酸钠还因其出色的抗菌与抗酶特性,在口腔清洁产品中得到了广泛应用。 历史合计使用该成分产品数量达97000+;当前成分有效备案数接近44000+个,近1年环比上涨2.6%。 NO.7 月桂醇硫酸酯钠 简称SLS,也被称为十二烷基硫酸钠,是一种广泛应用的阴离子型表面活性剂。通常呈白色至淡黄色粉末状,易溶于水,具有良好的乳化、发泡、润湿和去污能力。一般作为增溶剂、润湿剂、起泡剂或去污剂等用于日用品、化妆品、洗洁精、衣物洗涤剂、肥皂等产品中。然而它也具有一定的潜在毒性,高浓度或长期接触可能引发皮肤或黏膜刺激,甚至过敏反应。最高历史使用量:淋洗类(87.131%),驻留类(2.5%)。 历史合计使用该成分产品数量达91000+;当前成分有效备案数接近44000+个,近1年环比下滑5.43%。 NO.8 月桂醇硫酸酯铵 一种广泛应用的硫酸盐表面活性剂,以独特的清洁和起泡能力而备受青睐。通常呈白色或浅黄色凝胶状,易溶于水,具有良好的稳定性和生物降解性。在化妆品和个人护理产品中,月桂醇硫酸酯铵作为清洁剂、发泡剂使用,能够有效去除油污和污垢,同时产生丰富的泡沫,增强使用体验。此外,它还广泛应用于纺织、石油、皮革、印染等行业,作为洗涤剂原料。最高历史使用量:淋洗类(43.548%)。 历史合计使用该成分产品数量达73000+;当前成分有效备案数接近38000+个,近1年环比上涨3.97%。 NO.9 月桂酸 月桂酸,也被称为十二烷酸,是一种饱和脂肪酸。通常呈现为白色针状晶体或粉末,具有月桂油的气味。月桂酸在常温下稳定,不溶于水,但易溶于甲醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。因为具有一定的抗菌、保湿、改善肤质和促进新陈代谢等功效,也用于护肤品中。最高历史使用量:淋洗类(25%),驻留类(12.5%)。 除此之外,它在工业上具有重要的应用价值,被广泛用于生产醇酸树脂、洗涤剂、杀虫剂以及食品添加剂等。 历史计使用该成分产品数量达67000+;当前成分有效备案数接近29000+个,近1年环比下滑4.43%。 NO.10 肉豆蔻酸 又称十四酸,是一种脂肪酸,存在于肉豆蔻、棕榈油、可可油、牛油以及spermacetin这种来自抹香鲸的油脂,常被用作香精成分、乳浊剂、表面活性剂、清洁剂、乳化剂。最高历史使用量:淋洗类(35.845%),驻留类(16%)。 历史合计使用该成分产品数量达65000+;当前成分有效备案数接近26000+个,近1年环比下滑10.33%。 NO.11 癸基葡糖苷 是一种新型的非离子表面活性剂。它兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性,通常呈无色至淡黄色透明水液体,易溶于水,且较易溶于常用有机溶剂。癸基葡糖苷具有低表面张力、丰富的泡沫、良好的稳定性和润湿力,耐强碱强酸,可与各种表面活性剂复配,协同效果显著。同时,它还具备无毒、无害、无刺激、生物降解迅速且完全等独特性能,是一种性能全面的绿色表面活性剂。最高历史使用量:淋洗类(35.4%),驻留类(18.2%)。 历史合计使用该成分产品数量达53000+;当前成分有效备案数接近23000+个,近1年环比上涨22.69%。 NO.12 椰油基葡糖苷 绿色表面活性剂的一种,为无色至淡黄色液体或膏体,属于非离子表面活性剂,具有去污、发泡、稳泡、乳化、分散、增溶、润湿和渗透能力。它耐酸碱,对电解质不敏感,且对皮肤和眼睛的刺激性低,与皮肤相容性好。清洁能力比较弱,一般与其他表面活性剂一起使用。此外,它还可作为中间体合成其他表面活性剂,如季铵盐等。最高历史使用量:淋洗类(50%),驻留类(3.5%)。 历史合计使用该成分产品数量达51000+;当前成分有效备案数接近20000+个,近1年环比上涨5.88%。 NO.13 月桂酰谷氨酸钠 氨基酸型表面活性剂,其分子结构中含有氨基酸骨架,赋予其温和、安全、无刺激的特性。该物质通常为白色或类白色粉末,易溶于水,水溶液呈弱酸性,与人体皮肤pH值相近,使用舒适。月桂酰谷氨酸钠具有良好的发泡性和清洁力,能有效去除污垢和油脂,同时不会对皮肤造成过度刺激。此外,它还具有优异的保湿性能和皮肤相容性,使用后能在肌肤表面形成保湿层,使皮肤柔软滋润。最高历史使用量:淋洗类(55%),驻留类(0.525%)。 历史合计使用该成分产品数量达48000+;当前成分有效备案数接近19000+个,近1年环比上涨7.07%。 NO.14 椰油酰甘氨酸钠 是人体皮肤胶原的主要成分甘氨酸与植物中提取的椰子油脂肪酸合成的氨基酸表面活性剂,属于中性到碱性,在化妆品中作清洁剂、皮肤调理剂使用。可以得到平滑而富有弹力的泡沫,使用后皮肤滑爽、不紧绷。最高历史使用量:淋洗类(40%),驻留类(3%)。 历史合计使用该成分产品数量达44000+;当前成分有效备案数接近21000+个,近1年环比上涨10.48%。 NO.15 C12-20 烷基葡糖苷 和上面其他葡糖苷表活差不多,是一种比较温和的清洁剂,有一定的清洁效果,还有一定的增稠能力。最高历史使用量:淋洗类(35%),驻留类(8.5%)。 历史合计使用该成分产品数量达39000+;当前成分有效备案数接近17000+个,近1年环比上涨2.36%。 其他 其他的如椰油酰甘氨酸钾、甲基椰油酰基牛磺酸钠、月桂醇聚醚硫酸酯铵等。 1、使用环比下降最多的是肉豆蔻酸,下降10.33%;癸基葡糖苷上涨最多,近1年环比上涨22.69%。 2、氨基酸表活和葡糖苷表活虽然比较温和,但在产品的应用端仍然受限,如何兼顾温和与清洁仍是开发端没有完全解决的。 3、所有的洗护产品基本很少单表活,就清洁来说,目前也没有所谓真正功能强大的表活出现。 前衍可以提供多种表面活性剂 名称 CAS号 类别 用途 应用 优势 链接 椰油酰胺丙基甜菜碱 86438-79-1;61789-40-0 两性 去污、乳化、分散、润湿、杀菌、抗静电、柔软等 清洁剂、润湿剂、起泡剂、去污剂 多功能性 订购 月桂醇聚醚硫酸酯钠 3088-31-1;9004-82-4 阴离子 清洁、起泡 增溶剂、润湿剂、起泡剂、去污剂 强效清洁 订购 硬脂酸 57-11-4 阴离子脂肪酸 乳化、遮光、稳定、调节粘度 乳化剂、遮光剂、稳定剂、粘度调节剂 多功效 订购 椰油酰胺 DEA 61791-31-9;68603-42-9 非离子 发泡、稳泡、渗透去污、抗硬水、增稠 清洁剂、起泡剂、增稠剂 易生物降解 订购 椰油酰胺 MEA 68140-00-1 非离子 发泡、乳化、稳定 泡沫剂、乳化剂 低刺激性 订购 月桂酰肌氨酸钠 137-16-6 阴离子 清洁、起泡 清洁剂、起泡剂 生物降解性 订购 月桂醇硫酸酯钠 151-21-3 阴离子 乳化、发泡、润湿、去污 增溶剂、润湿剂、起泡剂、去污剂 广泛适用 订购 月桂醇硫酸酯铵 2235-54-3 阴离子 清洁、起泡 清洁剂、发泡剂 丰富泡沫 订购 月桂酸 143-07-7 阴离子脂肪酸 抗菌、保湿、改善肤质、促进新陈代谢 乳化剂、防腐剂、增稠剂 多领域应用 订购 肉豆蔻酸 544-63-8 阴离子脂肪酸 清洁、乳化、调理 乳浊剂、表面活性剂、清洁剂、乳化剂 天然来源 订购 癸基葡糖苷 141464-42-8 非离子 清洁、发泡、乳化、分散、增溶、润湿、渗透 清洁剂、起泡剂、乳化剂、分散剂、增溶剂、润湿剂、渗透剂 完全降解 订购 月桂酰谷氨酸钠 29923-31-7 阴离子 清洁、发泡 清洁剂、起泡剂 亲肤性佳 订购 椰油酰甘氨酸钠 90387-74-9 阴离子 清洁、调理 清洁剂、皮肤调理剂 泡沫弹性 订购 椰油酰甘氨酸钾 301341-58-2 阴离子 清洁、发泡 清洁剂、增泡剂 温和弱酸性 订购 甲基椰油酰基牛磺酸钠 12765-39-8 阴离子 洗涤、润湿、乳化、柔软 清洁剂、乳化剂、柔软剂 无滑腻感 订购 月桂醇聚醚硫酸酯铵 32612-48-9 阴离子 增溶、洗涤、乳化、分散 增溶剂、乳化剂、润湿剂 低温稳定性 订购

2025-05-23

市值10亿的绿原酸——咖啡中的宝藏天然成分

你知道吗?每天喝的咖啡里藏着一位“全能选手”——绿原酸!它不仅是抗氧化界的扛把子,还能偷偷帮你: 抗炎护肤(比美妆博主更懂抗光老化);调节血糖(吃货的救星buff);燃烧卡路里(躺着瘦的玄学成分?) 咖啡中的宝藏天然成分 绿原酸(Chlorogenic Acid, CGA)亦称“绿吉酸”、“咖啡单宁酸”、“咖啡鞣酸”,CAS号327-97-9,是一种多酚类化合物,广泛存在于咖啡豆、金银花、杜仲等植物中,这种物质氧化后会变成氯气的绿色,因此被命名为绿原酸。 (C₁₆H₁₈O₉) 绿原酸结构 在咖啡中,绿原酸是未烘焙咖啡豆(绿咖啡豆)的核心活性成分之一,其含量占绿咖啡豆干重的6%-12%。烘焙过程中,绿原酸会部分降解,浅烘咖啡豆保留的绿原酸比深烘豆更多,一杯咖啡中绿原酸含量约为70-350毫克。研究表明,绿原酸具有抗氧化、抗炎、调节血糖血脂等多重生理功能,尤其在抑制皮肤光老化、改善代谢综合征方面表现突出。 绿原酸的多重功效和应用 抗氧化与抗衰老 通过清除自由基(ROS)、激活Nrf2/ARE通路增强细胞抗氧化酶(SOD、GSH-Px)活性,抑制脂质过氧化。其抗氧化能力是维生素C的5倍,尤其在紫外线诱导的皮肤光老化中,可减少胶原蛋白降解和黑色素沉积,多应用于功能性护肤品(抗皱精华)、食品保鲜剂、慢性病预防。 调节糖代谢与改善糖尿病 抑制小肠α-葡萄糖苷酶,延缓碳水化合物吸收;上调葡萄糖激酶(促进糖酵解)、下调G6P酶(抑制糖异生),双向调节肝糖代谢;保护胰岛β细胞,降低糖化血红蛋白(HbA1c)。在STZ诱导的糖尿病大鼠中,5mg/kg绿原酸联合姜黄素干预45天,血糖下降40%,胰岛素水平恢复至正常值80%。 抗炎与免疫调节 抑制NF-κB通路,降低TNF-α、IL-6、COX-2等促炎因子表达;同时激活AMPK通路减轻炎症损伤。动物模型中证实能够缓解类风湿性关节炎肿胀(效果与地塞米松相当);减轻溃疡性结肠炎肠道黏膜损伤。 神经保护与认知功能改善 减少β淀粉样蛋白(Aβ)沉积,抑制tau蛋白过度磷酸化(阿尔茨海默病关键病理);修复糖尿病周围神经病变:恢复耳蜗毛细胞线粒体功能,改善听觉障碍;缓解抑郁样行为(通过调控BDNF/TrkB信号通路)。糖尿病神经病变模型小鼠经绿原酸干预后,神经传导速度提升35%,疼痛阈值显著改善。 脂代谢调节与肥胖干预 抑制脂肪合成酶(FAS、ACC),促进脂肪酸β氧化;调节肠道菌群(增加Akkermansia等有益菌),减少脂质吸收;与咖啡因协同激活棕色脂肪产热。富含绿原酸的咖啡可减少超重成年人的腹部脂肪。 绿原酸的市值及规模分析 2023年全球绿原酸市场规模约为10亿元人民币(约1.55亿美元),预计2030年增至12亿元人民币(约1.88亿美元),2024-2030期间年复合增长率(CAGR)2.8%。绿原酸主要应用于膳食补充剂(65%)、化妆品(20%)及医药领域(15%)。 中国是全球最大绿原酸市场,目前全球绿原酸产量约8000吨,我国绿原酸产量3150多吨,占近40%,其中以绿咖啡豆为原料的提取物占主导地位。 前衍提供食品级绿原酸优势现货 中文名 英文名 CAS号 链接 绿原酸 Chlorogenic acid 327-97-9 订购

2025-05-16

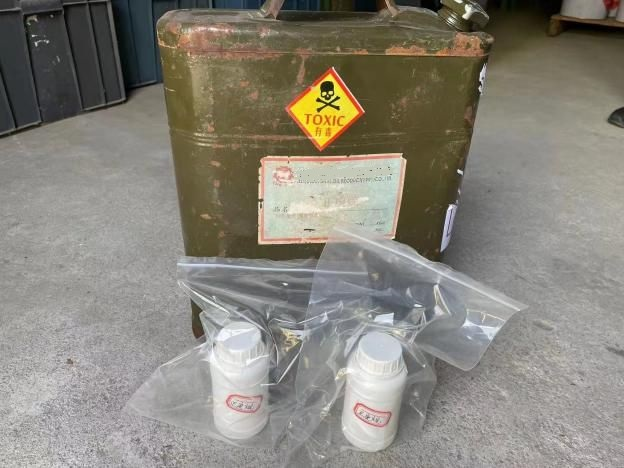

三起危险化学品相关违法处罚案例 & 危化品违规存放法律处罚指南

非法制售危险化学品 淄博一男子获刑 案件概述: 2024年淄博市公安局博山分局经侦大队在工作中发现,淄博市王某某自2016年起,在其经营的化工仪器厂内,违反《危险化学品安全管理条例》相关规定,在未取得危化品安全生产、销售许可证情况下,私自仿制生产危险化学品卡尔费休试剂,并向全国销售1.8万余瓶,销售金额达141.5万元。 危险化学品一旦使用、储存和处置不当,极易发生生产安全事故,严重威胁人民群众生命财产安全。卡尔费休试剂具有强烈刺激性气味、易燃易爆等特性,其中含吡啶的试剂毒性更大,一旦进入人体或泄漏将会对人身健康和环境造成严重危害并伴有巨大安全隐患。 处理结果: 淄博市博山区人民法院以非法经营罪判处被告单位罚金45万元,王某某有期徒刑二年六个月(缓刑三年六个月),并处罚金15万元。 法律依据: 《刑法》第225条非法经营罪,《危险化学品安全管理条例》。 辽宁锦州化工厂非法倾倒4万吨工业盐酸 案件概述: 辽宁锦州凌海市爆出一起震惊全国的重大环境污染事件:文龙除垢化工厂与洪武化工试剂厂自2017年到2024年10月,通过低价购买工业盐酸(化工副产品),以“生产除垢剂”为名,将4万余吨盐酸非法倾倒至农田、水沟及填埋场,导致土壤板结、水源污染,直接危害生态环境。 盐酸是易制毒化工品,属于强酸,有着强烈刺鼻气味,具有较高腐蚀性,看上去无色且透明。而工业盐酸是化工企业的副产品,经过妥善处理可以加工成除垢剂,具有强效清理效果,但若是直接排放就会变成危险废弃物,是环保督察的严厉打击范畴。 处理进展: 公安及环保部门已立案调查,涉事企业涉嫌污染环境罪,后续将追责并开展生态修复。 法律依据: 《刑法》第338条污染环境罪,《固体废物污染环境防治法》。 江苏东海县多家石英企业违规储存氢气案 案件概述: 2024年4月,检察官在履职中发现,江苏省东海县部分石英制品加工企业未按规定储存氢气(危险化学品),存在露天放置氢气瓶、违规停放运送氢气瓶的长管拖车等行为,构成重大安全隐患。 东海县蕴藏着丰富的石英资源,石英加工产业是该县的支柱型产业。在与高端半导体产业配套的石英制品加工过程中,氢气被广泛应用。氢气为危险化学品,确保其安全性非常重要。 整改后“现在企业设置了氢气储存专属罐区,罐区安装了防撞围栏,用来运输氢气瓶的长管拖车都停放在专用停车场,让人感到安全感满满!” 处理结果: 检察机关通过公益诉讼督促应急管理局开展专项整治,查处4家违规使用氢气的企业。 组织安全培训,并牵头起草《东海县石英行业使用氢气企业安全管理办法》,从源头上加强企业安全风险管控。 2024年7月,该县政府召开危化品工作会议,并出台《关于进一步加强化工和危险化学品安全全链条治理的实施方案》,明确了氢气瓶运输、储存等环节中14家行政机关的监管职责。 执法依据: 《危险化学品安全管理条例》第24条(储存场所要求)、第80条(违规处罚)。

2025-05-09

(答问卷得大礼包)中美贸易战下的医药产业变局:供应链重构与国产替代

自2018年中美贸易战爆发以来,医药产业作为战略核心领域,始终处于博弈漩涡中心。从关税加征到技术封锁,从数据断供到产业链重构,这场博弈不仅重塑了全球医药产业格局,更迫使中国企业加速突破技术壁垒。在这场变局中,试剂与原料药作为研发与生产的"血液",成为成本与供应链矛盾的核心焦点。 关税与技术管制的双重冲击 贸易战初期,美国对华加征的25%关税已覆盖500亿美元医药商品,涉及超声设备、核磁共振仪等高端医疗器械,以及维生素、抗生素中间体等关键原料药。至2025年4月,中美互征125%的惩罚性关税更将矛盾推向高潮——尽管抗癌药、胰岛素等民生药品获得豁免,但科研试剂、高端医疗设备进口成本飙升34%,直接冲击产业链稳定性。数据显示,2024年中国对美医药出口占比已从2018年的17.6%锐减至9.8%。 在技术封锁层面,美国对生物医学数据库(如TCGA、dbGaP)的访问限制,使得中国80%的癌症研究陷入数据断供危机。NIH的21个核心数据库封锁,迫使科研机构额外投入40%计算资源重建分析体系,短期内推高30%研发成本。前衍化学在与国内实验室合作中发现,试剂验证周期因标准差异延长15%-20%,凸显技术脱钩对研发的深远影响。 破局之路:从供应链韧性到技术自主 面对高压,中国医药产业正通过"双轨策略"构建抗风险能力: 短期应急:供应链重组与成本优化 原料药企业加速向东南亚、中东转移产能,规避关税敏感地区。推动原料药向特色原料药、复杂制剂转型,例如肝素、万古霉素等高附加值产品。国内企业通过智能化改造将能耗降低23%,同时满足欧盟碳关税要求。在试剂领域,前衍化学联合国内头部供应商构建"速发直通车",帮助实验室降低30%成本。 长期攻坚:核心技术国产替代 针对80%依赖进口的高端设备(如液相色谱-质谱仪),中国通过《"十四五"医药工业发展规划》等政策引导10亿元级研发投入。构建“AI CRO”合作网络,降低研发成本。AI靶点发现准确率已达91%,将研发周期压缩至4个月。 未来博弈:僵局中的机遇窗口 DeepSeek预测模型显示,中美医药领域博弈将呈现"有限脱钩"特征:在50%概率的长期僵持场景下,美国难以摆脱对中国原料药供应链的依赖(90%API依赖进口,60%来自中国),而中国通过"天枢计划"投入50亿元建设自主数据库,逐步填补80%的外源数据缺口。值得关注的是,技术冷战正在催生新合作模式。2024年中国创新药出海License-out交易额达486亿美元,欧洲市场占比升至26.7%。 结语 在这场世纪博弈中,中国医药产业正经历从"跟跑"到"并跑"的艰难转型。对于科研机构与企业而言,选择具备资源整合能力的合作伙伴至关重要。前衍化学平台与多家领先供应商携手,提供从高性价比试剂到数据支撑的全链条解决方案,助力突破技术封锁。 本次前衍化学更是收集了贸易战后的国内医药政策文件和贸易战对医药行业的影响分析文档包!请选择您感兴趣的方向,花10秒填写下问卷,就可以下载您需要的文档了! 贸易战开始后中国制订的医药相关政策(点击答问卷得文档大礼包) 贸易战对医药行业的影响(点击答问卷得文档大礼包) 在变局中寻找确定性,或许正是这个时代赋予中国医药人的历史命题!

2025-04-30

我国近年化学新药「研发成功率」发布

众所周知,创新药研发是场“九死一生”的豪赌,但新药研发的成功率到底是多少? 近日,药智数据团队在中国药业杂志发表一篇题为《我国药品生产企业化学创新药研发项目阶段成功率及批准可能性多维度分析》的文章,揭示了我国创新药研发项目的阶段成功率与批准可能性。 12%成功率,头部药企更胜一筹 2017年1月1日至2023年12月31日七年间,共有化学新药2008个品种、4068个项目(以“药品名称+原研企业”记为1个药品品种,以“药品名称+原研企业+研究阶段”记为1个项目)在研,涉及995家药企。 其中1595个品种为创新药(3281项目),413个改良型新药(787个项目)。 分析结果显示,创新药研发项目从临床试验Ⅰ期到批准上市的可能性为12.69%,其中头部企业获批可能性更高,为17.72%,非头部企业仅为11.84%。对比改良型新药项目,从临床试验Ⅰ期到批准上市的可能性为31.01%,可见创新药研发无论是否为头部企业,都面临极高风险。 头部企业为排名前10的企业,包括江苏恒瑞、齐鲁制药、正大天晴、石药控股、四川科伦、上海复星、成都倍特、江苏豪森、人福医药、石家庄四药。 3281个创新药项目中,有345个来自头部企业,2936个来自非头部企业。不同类别企业创新药研发项目各阶段成功率详见下图。 分阶段来看,头部企业在推进药物研发时展现出明显的优势。 在临床申请阶段及临床试验Ⅲ期阶段头部企业的阶段成功率分别约比非头部企业高10%及25%;而在临床试验Ⅰ期与临床试验Ⅱ期,两类企业的阶段成功率相近。 批准可能性方面,头部企业创新药从各阶段到批准上市的可能性均高于非头部企业。这说明研发实力更强的企业开展的项目会更容易成功。 原因在于头部企业在前期能凭借深厚的技术储备,丰富的经验对项目进行充分验证,确保项目的可行性;在后期也能凭借充足的研发资源抵御各种外来风险,为项目的成功提供有力支撑。 抗感染药研发成功率最高,肿瘤药竟成“死亡赛道” 从适应症来看,1595个创新药品种中,数量大于100的疾病领域有6个,依次是肿瘤、胃肠道疾病、神经系统疾病、罕见病、呼吸系统疾病、感染性疾病,累计开展项目3077个,数量排前3的依次为肿瘤类(1272个)、胃肠道疾病类(462个)、呼吸系统疾病类(388个)。 分析显示,不同疾病领域创新药物研发在相同研究阶段的阶段成功率差异较大。 其中,各疾病领域临床试验Ⅰ期成功率差异最大,最低为肿瘤药,成功率仅为41.39%,最高为呼吸系统疾病新药,成功率高达77.08%。 纵观整个药品研发生命周期,不同疾病领域药物研发最困难的阶段普遍集中在临床试验Ⅱ期,其阶段成功率在各阶段中相对最低,最低的为肿瘤(37.29%)到感染性疾病(58.62%),或许与该期为首次于人体验证药物有效性有关。 批准可能性方面,肿瘤药物研发热度最高,但研发难度最大,神经系统疾病药物研发难度次之,两类治疗领域药物从临床试验Ⅰ期到批准上市的可能性均低于创新药研发平均水平(12.69%)。 而从临床试验Ⅰ期到批准上市可能性最高的是感染性疾病的药物研发(约为平均水平的2倍)。 此外,罕见病的该可能性(17.26%)略高于创新药研发平均水平。 但需注意,此处罕见病的划分基于欧美国家标准而非国家卫生健康委员会发布的罕见病目录。事实上,我国罕见病目录中疾病的药物研发成功率远低于此水平。 中美药企各有所长 对比其他文献中化学创新药研发成功率数据,中美两国药企化学创新药从临床试验Ⅰ期到批准上市的可能性相近。 但就某个阶段的成功率而言,两国仍有较大差异。 相比于美国,我国企业的创新药研发在临床试验Ⅱ期阶段与Ⅲ期阶段的成功率更高,尤其是在前一阶段表现明显。 原因在于我国的创新药项目大部分是“Me too”药物,美国是“First in class”药物,而“First in class”药物在临床试验Ⅱ期首次进行人体有效性验证时更困难。 美国创新药研发失败的原因约75%是因为其安全性或有效性问题。而根据2021—2023年国家药品审评中心发布的《中国新药注册临床试验进展年度报告》分析,我国创新药研发失败的最主要是由于研发策略或者试验方案调整,其次才是药品安全性或有效性问题。 另外,中国药企在美国研发的创新药从临床试验Ⅰ期到批准上市的可能性低于3%。相较于国内的创新药研发,中国药企在美国进行创新药研发的各阶段成功率均较低。 未来破局关键 我国新药研发已从“跟踪仿制”走向“模仿创新”阶段,正在向“原始创新”的新阶段迈进。面对新形势,政策端和企业端都有不少改进空间。 政策端:对部分疾病领域进行引导激励。例如,我国罕见病药物研发的成功率低于我国创新药研发的平均水平,但美国前者远高于后者。原因在于,美国有完整的“孤儿药”法案,对“孤儿药”的研发进行特殊审批并配套相关政策进行激励,但我国“孤儿药”的研发存在激励政策不健全、企业研发动力不足等问题。因此,我国罕见病药物研发的进一步发展不仅需要政府完善“孤儿药”身份认定与审评审批的相关制度,还需要制订相关政策激励引导企业从事罕见病药物的研发。 企业端:合理布局,实现差异化发展。创新药虽然市场前景广阔,回报高,但其风险大,研发周期长。科学的战略规划与管理是研发成功的重要因素之一。我国头部企业的创新药研发从临床试验Ⅰ期阶段至批准上市阶段的可能性高于非头部企业,原因就在于头部企业具备高度前瞻性与谋划布局意识,可通过制订并优化新药研发战略,实现企业的持续发展。 然而,我国大部分企业仍缺乏前瞻意识,盲目跟风热门靶点的药物研发,导致创新药物研发存在靶点扎堆,同质化竞争严重,研发管线布局单一等问题。事实上,不同疾病领域的创新药研发有着各自独特的挑战与机遇。制药企业可根据不同疾病领域的创新药研发成功率,结合企业优势选择合适的疾病领域进行战略布局,开展创新药的研发。

2025-04-25

碳-氮键的构建离不开这个廉价试剂

含氮化合物在药品、农用化学品及材料领域中占据着至关重要的地位,因此C-N键的构建已成为有机合成化学领域的核心研究方向之一。 针对这一问题,苏黎世联邦理工学院Bill Morandi教授团队在Science期刊上发表了题为“Oxidative amination by nitrogen atom insertion into carbon-carbon double bonds”的最新论文。他们报道了一种直接向非活化碳-碳双键插入氮原子的方法,以获得氮丙二烯(aza-allenium)中间体。该中间体可根据初始烯烃的取代模式进一步转化为腈或脒类化合物。这一操作简便且具有高度官能团兼容性的反应适用于多种非活化烯烃。 市售廉价的高价碘试剂 PIFA(双(三氟乙酰氧基)碘苯) 是该反应的关键。作者的机理假设得到了化学捕获实验的支持,同时该实验也证明了该方法在合成重要的含氮杂环化合物方面的实用性。此外,该方法还可作为合成酰胺、胺以及 ¹⁵N 标记分子的通用策略。 实验首次开发了一种通过氮杂环丙烷生成氮丙二烯中间体,并利用氧化反应实现烯烃直接氧化胺化的方法,成功获得了多种腈类化合物。该方法具有广泛的官能团兼容性,能够在多种端基和内烯烃的基础上高效进行反应,且反应条件简便。 实验通过原位形成 N–LG 氮杂环丙烷,经过开环反应形成瞬时氮丙二烯中间体,并用氨等亲核试剂截获该中间体,成功实现了烯烃的直接氧化胺化。该过程不仅简化了传统的多步合成路线,还展示了优异的收率和区域选择性。 实验发现,1,1-二取代烯烃在该反应条件下经历了独特的氮杂-Beckmann 重排,产生了脒类产物,并保持了优异的立体选择性。这为反应提供了新的合成途径,扩展了该方法的应用范围。 烯烃构建C-N键的工作概述 Bill Morandi教授团队开发了一种氧化胺化反应,其中线性烯烃被裂解为腈类,分支烯烃转化为脒类,涉及氮原子插入非活化烯烃的C(sp2)–C(sp2)键,利用瞬态的氮丙二烯中间体进行合成应用。此反应操作简便,无需排除空气或水分,且与多种官能团兼容。作为关键试剂,市售且廉价的碘氧化剂PIFA在此反应中发挥了重要作用。此外,该方法还可作为合成酰胺和胺类化合物以及(15)N标记分子的一般策略。 前衍可以提供的研究用材料 中文名 英文名 CAS号 链接 [双(三氟乙酰氧基)碘]苯 PIFA 2712-78-9 订购 碘 Iodine 7553-56-2 订购 聚氮杂环丙烷 Polyethyleneimine ethoxylated 9002-98-6 订购

2025-04-18

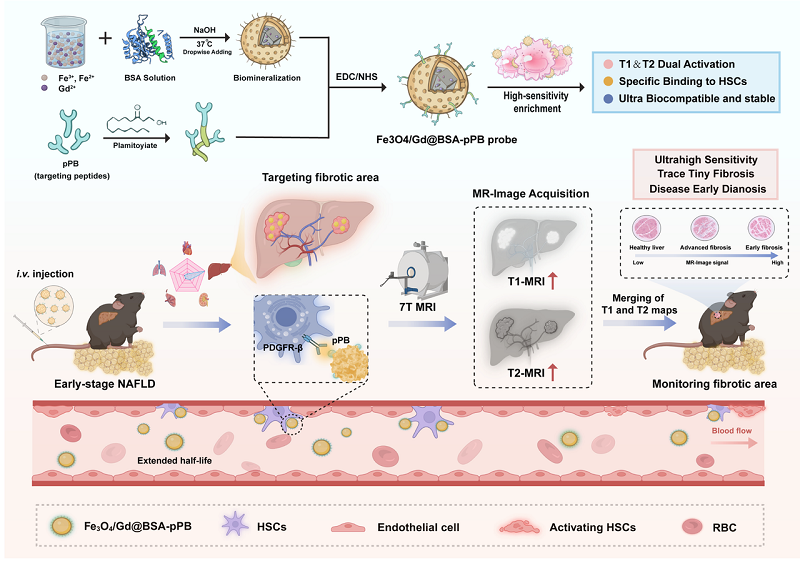

非酒精性脂肪生物型核磁共振成像(MRI)纳米探针

近日,中国科学院合肥物质科学研究院研究员王俊峰团队依托稳态强磁场实验装置磁性测量系统,构建了用于非酒精性脂肪肝早期肝纤维高效诊断的生物型核磁共振成像(MRI)纳米探针。 非酒精性脂肪肝病是患病率较高的代谢性疾病。若不及时干预,非酒精性脂肪肝病或引发炎症和纤维化,可能发展为非酒精性脂肪性肝炎,甚至进一步发展为肝硬化或肝癌。肝纤维化是肝损伤的异常修复反应,早期诊断和干预可延缓甚至逆转病程。 MRI作为无创影像检测技术,可检测早中期肝纤维化,但因病变早期范围局限、信号变化小,传统T₁/T₂加权成像灵敏度有限,并受到肝脏解剖结构及伪影干扰。 目前,MRI探针分为两类: 基于Gd/Mn对比剂,如靶向I型胶原的Gd螯合物,具备较高特异性; 基于无机纳米材料,其纵向弛豫率和成像对比度优于传统Gd-DTPA。 但现有探针仍面临Gd离子泄漏、代谢安全性欠佳及靶向性不足等问题。 因此,开发高灵敏度MRI探针,对提高肝纤维化诊断至关重要。 此研究基于此前仿生矿化技术成果,以生物矿化的牛血清白蛋白为模板,设计并开发了高灵敏度、高靶向性的T(1)-T(2)双模态磁共振成像纳米探针。 该探针针对以肝星状细胞激活和血小板衍生生长因子受体β(PDGFRβ)过表达为特征的早期肝纤维化。 磁测量结果表明这一探针具有良好的磁性。探针在MRI测试中具有优异的r(1)和r(2)弛豫率,在体外和细胞实验中均呈现出双模态成像特点。 PDGFRβ特异性肽段修饰在蛋白质纳米笼表面,因此双模态纳米探针在细胞实验中能够精确靶向并结合活化的肝星状细胞,提升了检测早期纤维化的能力。 纳米探针Fe3O4/Gd@BSA-pPB通过T1和T2双模成像对肝纤维化的早期诊断 研究显示,与单模态造影剂相比, T1-T2双模态成像技术能够更清晰地显示纤维化区域。 T1加权成像通过增强信号强度,使得纤维化区域在图像中更突出; T2加权成像通过降低周围组织的信号强度,增强纤维化区域与邻近正常组织之间的对比度。 这种双模态方法克服了单模态造影剂的局限性,在早期病变检测方面具有优势。 同时,T1和T2信号的互补性降低了伪影或噪声导致的误诊可能性。 进一步,研究利用7T MRI,使T1和T2图像在1小时内叠加,实现了纤维化特定区域的精确定位,提升了早期纤维化诊断的速度、准确性和精度。 该探针在体内实验中表现出优异的生物相容性。 这一探针为诊断早期纤维化病灶提供了更精准的手段,并在相关疾病的预后评估和复发监测方面展现出临床应用潜力。 前衍可提供的研究纳米材料 中文名 英文名 CAS号 链接 纳米四氧化三铁 Fe3O4 1317-61-9 订购 钆 Gd 7440-54-2 订购

2025-04-11

多起危险化学品相关违法处罚案例

上海某贸易有限公司(位于湖南境内)未将危险化学品储存在专用仓库内案 【基本案情】 2024年4月29日,长沙县行政执法局执法人员会同该县黄花镇政府对某供应链有限公司进行安全检查,在一普通仓库内查获罐装液化丁烷气、高寒液化气等7739件。经查,仓库内所存危险化学品系上海某贸易有限公司(有危险化学品经营资质)所有,抽样经检验机构检测属于危险化学品,易燃气体类别1。上海某贸易有限公司与湖南某供应链有限公司口头协议,上海某贸易有限公司从源头工厂订购的罐装液化丁烷气、高寒液化气等危险化学品通过无危险化学品运输资质的车辆运送到湖南某供应链有限公司,由湖南某供应链有限公司卸载并储存在该公司产普货仓库内,上海某贸易有限公司接受用户下单信息后,再由湖南某供应链有限公司通过快递方式寄递给下单用户。 上海某贸易有限公司与湖南某供应链有限公司通过快递报价单核算快递费(快递费包含仓储费、人工费、打包材料费、寄递费),从 2023 年10月至 2024 年 4 月底,湖南某供应链有限公司先后为上海某贸易有限公司寄递罐装液化丁烷气、高寒液化气快递 577622 单(次),上海某贸易有限公司支付湖南某供应链有限公司快递费用 256.0564万元。(本案涉及的湖南某供应链有限公司、运输公司已另案处理,某圆通速递有限公司邮寄危险化学品线索已移送相关部门处理) 【处理情况】 上海某贸易有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内的行为,违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款,依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(四)项的规定,长沙县行政执法局责令上海某贸易有限公司限期整改,作出罚款7.5万元的行政处罚。 【典型意义】 上海某公司办理了《危险化学品经营许可证》,主要采取电商平台销售,2023年10月起,该公司先后采购珠海某企业等五个生产企业生产的丁烷气等危险化学品,委托江西一家无危险化学品运输资质公司发送到长沙某公司,由长沙某公司进行收货、储存,然后根据上海某公司提供网购订单打包后,交由圆通快递公司送递给订单的客户。《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品应当储存在专用仓库内。上海某公司通过电商平台销售危险化学品,委托无危货储存资质的企业进行储存、装卸以及发货,并通过快递方式邮寄,存在重大的公共安全风险。本案执法人员通过抽样检验认定物质属性、多渠道调查询问、讨论、发函等固定证据,并予以严厉查处,同时对关联企业违法行为进行立案调查和移交,对同类违法行为具有警示教育和震慑作用。 丁烷气属于危险化学品,可用作工业原料,也可用作民用领域燃气使用,应当取得燃气经营许可。长沙县2022年“6.1”早餐店爆燃事故事故,就是未办理燃气经营许可证,违规将不符合燃气质量要求的工业用丙烷销售至餐饮业作民用燃气用所致。为认真汲取教训,执法单位就本案是依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(四)项处罚,还是依据《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项处罚的法律适用上进行了认真研究讨论,并分别向县城市管理局、县应急管理局专题函请认定,县城市管理局认为国家没有规定丁烷气属于城镇燃气范畴,各地也没有就丁烷气的生产经营颁发过城镇燃气许可证,不属于《城镇燃气管理条例》所列情形;县应急管理局认为,为及时查处违法行为,鉴于其上游企业均办理了危险化学品经营许可证,其成分属于危险化学品,出具了按照《危险化学品安全管理条例》查处意见。 尹某某非法经营储存危险化学品案 【基本案情】 2024年1月25日,湘潭市岳塘区应急管理局会同荷塘派出所对该区荷塘街道易家坪村易家村民组进行安全检查,在一民房内查获氩气、丙烷、乙炔等8类510瓶危险化学品(89个实瓶、421个空瓶)。经查,民房储存的危险化学品系尹某某所有,尹某某未取得《危险化学品经营许可证》,从2001年开始就从湘潭、宁乡等地3家气体公司分别购入瓶装氩气、丙烷、乙炔等危险化学品(工业气体)。仅2021年至查获之日(可查证日期),就已非法购入氩气、丙烷、乙炔等危险化学品(工业气体)2200余瓶储存在自建房内,然后通过三轮摩托车以流动方式售卖给周边企业、个体户,至查获之日,已售卖瓶装氩气、丙烷、乙炔等危险化学品(工业气体)2110余瓶,违法所得8328元。 【处理情况】 尹某某非法经营储存危险化学品的行为,违反了《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款,依据《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款之规定,岳塘区应急管理局责令其立即停止非法经营储存活动,作出没收违法经营物品、没收违法所得8328元、罚款10万元的行政处罚。 【典型意义】 国家对危险化学品的生产、经营、储存、运输实行统筹规划、合理布局,危险化学品经营企业进行经营前,应当依照《危险化学品安全管理条例》的规定,取得危险化学品经营许可证,任何人未经有关部门审批不得从事危险化学品的生产、经营、运输、储存活动。本案涉案人员未取得任何资质和证照,擅自非法获取危险化学品存放于自建房内,通过自驾三轮摩托车,转卖到周边企业和个体用户非法获利。执法单位给予严厉的行政处罚,对同类案件起到警示震慑作用。 杨某某未经许可非法经营危险化学品(生物质燃料)案 【基本案情】 接群众举报,2024年5月22日,邵阳市双清区应急管理局会同石桥街道办事处对邵阳市液压件厂周边民房进行安全检查,在一民房内查获中管华盈“尾气清洁剂”(生物质燃料)634件9.946吨。经查,民房内储存的物品系杨某某所有,抽样经检验机构检测为危险化学品,其主要成分为甲醇、醇基燃料等多种危险化学品混合物,闪点(闭口)小于 40℃,杨某某未取得《危险化学品经营许可证》,利用某新能源公司驻邵阳的存货地点,非法进行危险化学品“尾气清洁剂”销售(查获之日为第一次进货)。 【处理情况】 杨某某非法经营危险化学品(尾气清洁剂)的行为,违反了《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款,依据《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款,双清区应急管理局责令杨某某停止非法经营行为,作出没收非法储存的危险化学品(尾气清洁剂)9.946吨、罚款12万元的行政处罚。 双清区应急管理局依据有关规定,给予举报人0.5万元奖励。 【典型意义】 “尾气清洁剂”(又名生物质燃料)是传统汽车燃料的替代品,属于危险化学品,极易引发火灾、燃爆等事故。本案涉案人员心存侥幸,采取会员积分制、分装销售的模式,变相经营危险化学品,具有一定隐蔽性。执法人员通过调查询问、抽样送检、评估现实风险,及时锁定证据。鉴于本案中涉案人员能积极配合,及时消除安全隐患,尚未对周边居民的生命财产安全造成重大现实危害,执法单位仅给予严厉的行政处罚,对同类案件起到警示作用。 查获多起瞒报不合格出口危险化学品 大连海关所属大连港湾海关关员在对一批申报出口船舶用油漆进行查验时,发现该批货物包装贴有中文危险公示标签和危险货物运输警示标签,但企业并未按照危险货物向海关进行申报,共计231桶、8547千克。经专业机构鉴定,这批货物属于《危险化学品目录(2015版)》列明的化学品,联合国编号为UN 1263。根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《危险化学品安全管理条例》等有关规定,列入《危险化学品目录》的进出口危险化学品,均属于法定检验商品,在进出口时须向海关申报。目前,该批货物已移交后续部门作进一步处置。 皇岗海关在对一批申报出口的95%阿维菌素原药、98%虱螨脲原药开展查验时,发现该批货物属于《危险货物分类和品名编号》(GB 6944—2012)列明的第6类危险货物,企业无法提供相应的《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》。货物共计17吨,申报货值372万元。根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例相关规定,出口危险货物的生产企业,应当向海关申请危险货物包装容器的使用鉴定,使用未经鉴定或者经鉴定不合格的包装容器的危险货物,不准出口。 南京海关所属连云港海关关员在对一批进口货物查验时发现,该批货物申报为“十二烷基苯磺酸”,存在涉危风险。经检验鉴定,该货物为《危险化学品目录》列明的化学品,属于8类危险货物。由于企业未按照危险化学品申报,涉嫌“涉危不报”,目前,海关已对该批货物依法进行查处。依据有关规定,列入《危险化学品目录(2015版)》的进出口危险化学品均属于法定检验商品,须向海关如实申报。对于进出口伪瞒报危险化学品的行为,海关将依法严厉打击。 莲塘海关关员在对一批以一般贸易方式申报出口的“室内除臭剂”进行查验时,发现其为白色球状固体。经进一步查验,确定货物实际成分为萘,具有易燃性,属于《危险化学品目录(2015年版)》列明的危险化学品。该货物联合国编号为UN 1334,根据《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》,该货物属于第4类危险货物,共计26吨。企业无法提供出境危险货物运输包装使用鉴定,涉嫌逃避出口检验。根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《危险化学品安全管理条例》等有关规定,列入《危险化学品目录》的进出口危险化学品,均属于法定检验商品,在进出口时须向海关申报。

2025-04-03

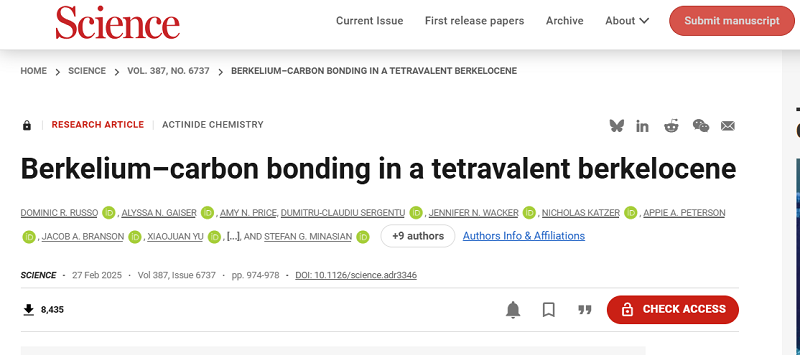

新型有机金属分子“锫茂”被发现

美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室科学家领导的团队首次发现一种含有锫(Berkelium)的有机金属分子——“锫茂”(Berkelocene),为深入理解物质构成的基本原则开辟了新途径。相关研究论文以题为“Berkelium–carbon bonding in a tetravalent berkelocene” 发表在《Science》上。 锫(Berkelium)是一种人工合成的放射性化学元素,符号为Bk,原子序为97,属于锕系元素和超铀元素。锫元素是由著名核化学家格伦·西博格于1949年在伯克利实验室发现的,因此锫以伯克利(Berkeley)命名。最常见的锫同位素是锫-249,主要经高通量核反应炉产生。 然而,研究锫元素面临着多重挑战。由于锫的放射性极强,全球年产量仅为毫克级,且有机金属分子对空气敏感且易自燃,因此相关研究条件极为苛刻。伯克利实验室是全球少数具备相关研究条件的机构之一。 为了克服这些困难,研究团队采用了定制的新型手套箱,实现了高放射性同位素的无空气合成。他们利用仅0.3毫克的锫-249同位素,成功完成了单晶X射线衍射实验。实验结果显示,锫原子被夹在两个八元碳环之间,形成了对称结构。 研究者们还以铀的类似化合物“铀茂”为参照,将该分子命名为“锫茂”。传统周期律认为锫应与镧系元素铽性质相似,但此次研究发现四价态锫离子比预期更稳定。这一发现对于建立更精确的锕系元素行为模型具有重要意义,同时也为解决核废料长期存储与处理等重大问题提供了关键线索。 有机金属分子通常由金属离子被包裹在碳基框架中形成,这种现象在铀等早期锕系元素中较为常见,但在锫等后期锕系元素中则极为罕见。此次发现的“锫茂”分子,为科学家们提供了深入了解物质构成基本原则的新途径。 伯克利实验室的科学家Stefan Minasian作为通讯作者表示,这是首次获得锫与碳形成化学键的直接证据。这一发现不仅为理解锫在元素周期表中的化学行为提供了全新视角,同时也为探索其他锕系元素的性质开辟了新的研究方向。 布法罗大学化学系的杰出教授Jochen Autschbach也参与了这项研究,他指出,理论计算与实验结果共同证明了“锫茂”分子的存在,打破了学界对超钚元素理化特性的传统认知。这一发现有望推动相关领域的研究进一步发展。 前衍可以提供的研究用材料 中文名 英文名 CAS号 链接 锫 Bk 7440-40-6 订购 铀 Uranium 7440-61-1 订购

2025-03-28

不排放二氧化碳也能高效产氢!

氢能作为未来全球能源体系的重要支柱,其生产方式直接关系到全球碳中和目标的实现。北京大学马丁教授团队及合作者通过两条互补的技术路径,在高效、稳定、清洁、低成本制氢技术领域取得了重要突破与里程碑式进展,可以在不排放二氧化碳的情况下实现氢气的高效生产。相关研究成果于2月12、13日连续两天在Nature和Science上发表。 较传统制氢减少38.6%碳排放 氢气是一种二次能源,不能直接开采,需要从水、化石燃料等含氢物质中分解和制备。目前,传统制氢工艺仍然以化石燃料为原料,在300℃至1200℃的高温条件下进行,不但能耗巨大,而且伴随着大量二氧化碳排放。 以应用最为广泛的蒸汽甲烷重整(SMR)技术为例,高温条件下,天然气中的甲烷可以与水蒸气在催化剂作用下反应,从而生成氢气和二氧化碳。据统计,用这一化学反应制取1千克氢气的碳排量超过12千克。 若不能从源头解决氢气生产中的碳排放问题,氢能承载的低碳愿景将难以实现。 马丁与中国科学院大学教授周武课题组、北京大学化学与分子工程学院研究员周继寒课题组以及英国卡迪夫大学教授Graham J.Hutchings联合开发的“选择性部分重整”技术,为破解上述难题带来了希望。 研究人员以农林废弃物转化而来的生物乙醇为起点,将乙醇-水重整反应从传统的完全重整路径转变为选择性部分重整路径。该路径将反应温度降至270℃,更为关键的是,反应中的碳原子不再生成二氧化碳,而是转化为乙酸。该氢气生产新路径不仅在不排放二氧化碳的前提下高效生产氢气,还可以联产高值化学品乙酸。 在这一反应路径中,每吨乙醇约可联产1.3吨乙酸。作为基础化工原料,乙酸的全球年需求量超过1500万吨,市场前景广阔。 与传统方法相比,这项绿色制氢-联产化学品技术构建了“制氢—储碳—产酸”的闭环系统,可以减少38.6%的碳排放量,为可持续的氢能经济发展提供了全新解决方案。相关研究成果发表于《科学》。 《科学》杂志的《零二氧化碳排放的热催化重整制氢》研究文章,瞄准乙醇和水分子重整制氢的“零碳”目标。团队另辟蹊径,开发了一种高效的铂—铱双金属界面催化剂,通过原子级精准设计、调控双金属—碳化钼界面,不仅实现了水分子和乙醇分子的高效活化,还巧妙避免了乙醇分子碳—碳化学键的断裂,将乙醇—水重整反应从传统的“完全重整”路径转变为“选择性部分重整”路径,在270℃温和条件下实现高通量氢气制备,同时联产高值化学品乙酸,并实现了零二氧化碳排放。“这一重大成果为零碳排放的工业制氢奠定了坚实基础。随着全球能源体系向低碳化转型,这项突破性催化技术有望成为推动绿色氢能产业的重要助力,助力全球碳中和目标的实现。” 催化剂稳定运行超1000小时 在制氢领域,催化剂的“高活性”与“高稳定性”平衡一直是个难题。 催化剂活性和选择性是衡量其性能的核心因素,但在实际工业应用中,稳定性才是影响生产持续性和经济性的关键指标,直接关系催化剂能否真正实现大规模应用。 在甲醇-水重整(MSR)产氢催化体系中,高活性催化剂可以提升催化反应效率,但在反应过程中容易加速失效。相关研究报道,传统催化剂的平均寿命不足200小时。 因此,兼具活性与稳定性的催化剂对氢能的生产和应用尤为重要。 在一次偶然的机会中,马丁发现,贵金属铂与碳化钼、氮化钼等活性载体构建的界面催化体系可以在较低温度下制氢。如果想顺利应用该发现,要兼顾催化剂的活性与高稳定性。 为此,马丁提出一种二者兼顾的催化剂稳定策略:在催化剂表面构筑惰性稀土氧化物的纳米覆盖层,形成纳米尺度的“保护盾”,以保护界面催化结构,并在不影响界面结构超高催化活性的前提下提升催化剂稳定性。 根据实验结果,该新型催化剂在MSR制氢反应中展现出超过1000小时的稳定性。同时,该催化剂还实现了超过1500万的催化转化数,保持了超高活性,创造了甲醇-水制氢催化反应纪录。 该研究还找到了界面催化剂稳定性的“通用密码”。马丁发现,上述策略在钇、镨等稀土元素以及钙、锶等廉价金属中,均可能实现类似效果。这一高活性产氢催化剂稳定策略还有机会应用在更多高性能催化剂设计中。相关研究成果发表于《自然》。 《自然》刊发的《惰性纳米覆盖层保护铂—氮化钼实现稳定产氢》研究一文,聚焦催化剂“长寿”难题,团队延续了在甲醇和水重整制氢方面的深厚积累,创新性引入稀土元素对催化剂进行改造,开发出一种全新的高活性产氢催化剂稳定策略。研究发现,通过在铂—氮化钼催化剂表面构筑稀土氧化物“保护罩”,精准保护界面催化结构,在不牺牲催化剂超高活性的前提下,催化剂稳定性大幅提升。“就像一把锋利的菜刀,切菜非常快,但用久了就容易生锈变钝,该研究类似于给菜刀穿上一件特殊的‘防护衣’,让它既能保持‘锋利’,又能‘防锈’,大大延长了使用寿命。” 该新型稀土改性催化剂在甲醇重整制氢反应中展现出超过1000小时的稳定性而未有明显失活,催化剂中每个铂原子可催化产生1500万个氢分子,催化转化数超过了此前报道最高纪录(接近一百万)一个数量级。“这一突破为高效、稳定的制氢技术提供了全新思路,为贵金属催化剂的低成本、高稳定性应用提供了可行方案,预计未来将在绿色能源、氢燃料电池、可持续化学工业等领域发挥重要作用,加速迈向零碳排放的未来。” 氢气生产的“可持续引擎” 目前,氢能技术尚处于发展时期,其大规模产业化应用尚未实现,原因在于传统氢能生产长期面临低碳、低成本、高稳定性难以兼顾的困局。 马丁团队一直致力于寻找氢气产业化的可能性。2014年,他启动相关研究,破解绿色制氢难题。10余年来,马丁团队及合作者在金属碳化物催化剂用于氢气生产方面深入研究,一步步打磨实验室的发现,为其产业化带来希望。 该团队通过催化剂设计和反应路径优化,从源头降低了制氢过程的碳排放;同时,通过在催化剂表面构筑惰性纳米覆盖层,进一步突破了催化体系的稳定性瓶颈,形成了高效、稳定的制氢技术。 “目前,化工行业面临的关键挑战是通过可持续的方法,生产我们日常生活中真正需要的产品。”马丁说,“在这项研究中,我们通过绿色制氢技术,降低了能耗,破解了氢气储运难题,为化工、医药等更多产业的低碳转型带来了可能性。” 马丁表示,目前这些成果仍处于基础研究阶段,主要阐释了产氢过程的底层科学,为产业发展和应用提供了“工具箱”和“知识库”。他希望研究成果能够从实验室“走出去”。为此,马丁正在进行相关尝试。 “我们开发了实验室规模的阵列产氢装置,并已形成专利,提供了实验室规模的催化剂放大测试平台,让我们更贴近氢气应用的现实场景。”马丁指出,“真正实现绿色制氢还有很长的路要走。要实现产业化,还需产学研深入合作和相关政策支持。通过政策引导推动全产业链协同发展,才能实现氢能的规模化、低碳化应用。” 马丁表示,稀土改性催化剂,显著提升了制氢效率和使用寿命,为大规模工业化生产氢气提供了可能;而零二氧化碳排放制氢—联产化学品技术,则开创了一种全新的绿色化学路径,不仅减少了碳排放,还实现了资源的高效利用。这两项技术突破相辅相成,有望从根本上改变氢能的生产和应用模式,为构建可持续能源体系奠定坚实基础。 前衍可以提供的研究用材料 中文名 英文名 CAS号 链接 镨 Praseodymium 7440-10-0 订购 钇 Yttrium 7440-65-5 订购 乙醇 Ethanol 64-17-5 订购 乙酸 Acetic acid 64-19-7 订购 铂 Platinum 7440-06-4 订购 锶 Strontium 7440-24-6 订购

2025-03-21